| ※記事の内容は、メガ・エッグサービスの内容とは異なる場合があります。 |

「自宅のWi-Fiがなんだか遅い」「動画が途中で止まってしまう」といった経験はありませんか。スマートフォンのWi-Fi設定画面で、同じような名前のネットワーク名(SSID)が2つ表示されて、どちらに接続すればよいか迷ったことがある方もいるかもしれません。

そのネットワーク名の末尾にある「-A」や「-G」、「-5G」や「-2G」といった表示こそが、快適なインターネット利用の鍵を握る「2.4GHz」と「5GHz」という2種類の電波の違いを示しています。

この記事では、2.4GHzと5GHzのそれぞれの特徴やメリット・デメリット、そしてご自身の環境に合わせた最適な使い分け方まで、分かりやすく解説します。2つの電波を上手に使いこなして、インターネットのストレスから解放されましょう。

中国地方のインターネットならお任せ!

メガ・エッグ公式サイト

Wi-Fiの2.4GHzと5GHzとは?基本的な違いを理解する

まず、2.4GHzと5GHzの基本的な違いについて見ていきましょう。この2つの数字は、Wi-Fiが使用する電波の「周波数帯」を表しています。周波数帯を理解することが、快適なWi-Fi環境への第一歩です。

そもそもWi-Fiの周波数帯とは何か

Wi-Fiの周波数帯とは、電波が通る「道」のようなものです。道路に一般道や高速道路があるように、Wi-Fiの電波にもいくつかの通り道があり、その種類を表すのが「2.4GHz」や「5GHz」といった周波数帯です。

GHz(ギガヘルツ)は周波数の単位で、数字が大きいほど多くのデータを高速で送ることができます。しかし、それぞれに得意なことと不得意なことがあります。この「道」の特性を理解し、状況に応じて使い分けることが重要です。

2.4GHz帯の基本的な特徴

2.4GHzは、古くからWi-Fiで利用されてきた周波数帯です。特徴を一言で表すと「障害物に強く、遠くまで届きやすい」電波です。周波数が低いため、壁や床、ドアなどの障害物があっても電波が回り込んで届きやすい性質を持っています。

一方で、電子レンジやBluetooth機器、コードレス電話など、Wi-Fi以外にも多くの機器がこの2.4GHz帯を利用しているため、電波同士がぶつかり合う「電波干渉」が起きやすく、通信速度が低下したり不安定になったりすることがあります。

5GHz帯の基本的な特徴

5GHzは、比較的新しいWi-Fi規格で利用される周波数帯です。こちらの特徴は「通信速度が速く、安定している」ことです。利用できる道幅(帯域幅)が広く、他の機器による電波干渉も少ないため、大容量のデータ通信もスムーズに行えます。

しかし、2.4GHzとは対照的に、周波数が高いために電波の直進性が強く、壁や床などの障害物に弱いという弱点があります。そのため、Wi-Fiルーターから離れた場所や、障害物が多い環境では電波が届きにくくなることがあります。

|

項目 |

2.4GHz |

5GHz |

|

通信速度 |

やや遅い |

速い |

|

障害物への強さ |

強い(遠くまで届きやすい) |

弱い(通信距離が短い) |

|

電波干渉 |

受けやすい |

受けにくい |

|

対応機器 |

非常に多い |

対応機器が増加中 |

|

主なイメージ |

障害物を避けられる一般道 |

渋滞の少ない高速道路 |

2.4GHzのメリットとは

2.4GHzは、通信速度では5GHzに劣るものの、優れたメリットも多くあります。特にその「届きやすさ」と「汎用性」は大きな強みです。

障害物に強く遠くまで届きやすい

2.4GHzの最大のメリットは、電波が遠くまで届きやすく、壁や床などの障害物に強いことです。電波が障害物を回り込むようにして進む性質があるため、Wi-Fiルーターをリビングに設置していても、別の階の寝室や壁を隔てた書斎など、家の中のさまざまな場所で安定して接続しやすい傾向にあります。

家の隅々までWi-Fiを行き渡らせたい場合や、複雑な間取りの住宅にお住まいの場合には、2.4GHzが非常に頼りになります。

多くの機器に対応している汎用性

2.4GHzは古くから使われている標準的な周波数帯であるため、非常に多くのデバイスが対応しています。最新のスマートフォンやパソコンはもちろん、少し古いモデルの機器や、スマートスピーカー、ネットワークカメラ、スマートプラグといったIoT家電の多くも2.4GHzにのみ対応している場合があります。

接続したい機器が5GHzに対応していない場合でも、2.4GHzなら問題なく利用できるケースが多く、その汎用性の高さは大きな魅力です。

2.4GHzのデメリットとは

多くのメリットがある一方で、2.4GHzにはいくつかのデメリットも存在します。特に都市部や集合住宅など、電波が密集する環境ではその弱点が顕著になることがあります。

電波干渉を受けやすく不安定になる可能性

2.4GHzの最も大きなデメリットは、電波干渉を受けやすいことです。この周波数帯は、Wi-Fiだけでなく、電子レンジ、Bluetoothイヤホン、コードレス電話、リモコンなど、身の回りのさまざまな家電製品で利用されています。

そのため、これらの機器を同時に使用すると、互いの電波がぶつかり合ってしまい、通信が不安定になったり、速度が大幅に低下したりする原因となります。特に電子レンジの使用中にWi-Fiが途切れる場合は、この電波干渉が原因である可能性が高いです。

通信速度が比較的遅い傾向

2.4GHzは、5GHzと比較して通信規格上の最高速度が低く設定されています。そのため、大容量のデータをやり取りする際には、時間がかかってしまうことがあります。

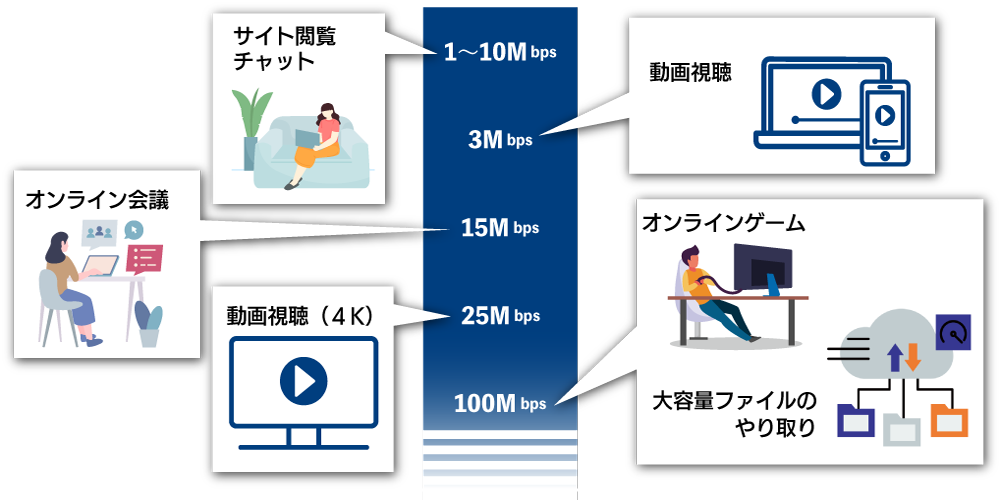

Webサイトの閲覧やSNS、メールの確認といった日常的な使い方であれば問題になることは少ないですが、4Kなどの高画質動画のストリーミング再生や、大容量ファイルのダウンロードなどでは、速度不足を感じる場面があるかもしれません。

5GHzのメリットとは

次に、5GHzのメリットについて見ていきましょう。5GHzの最大の魅力は、なんといってもその「速さ」と「安定性」にあります。快適なインターネット環境を求めるなら、5GHzの活用は欠かせません。

通信速度が速く安定しやすい

5GHzは、2.4GHzに比べて通信できる道幅が広く、一度に多くのデータを送ることができます。これにより、理論上の最大通信速度が格段に向上します。高画質な動画のストリーミング再生や、一瞬の遅延が勝敗を分けるオンラインゲーム、大容量データの送受信など、速度が求められる作業には最適です。

まるで空いている高速道路を走るように、スムーズで快適なデータ通信を実現します。

電波干渉を受けにくい快適性

5GHz帯は、現状では主にWi-Fi専用の周波数帯として利用されています。2.4GHz帯のように電子レンジやBluetoothといった他の家電製品からの電波干渉を受けることがほとんどありません。

また、近隣の家で使われているWi-Fiともチャンネルが重複しにくいため、マンションやアパートなどの集合住宅でも、他世帯の電波の影響を受けにくく、安定した通信を維持しやすいという大きなメリットがあります。

5GHzのデメリットとは

高速で快適な5GHzですが、万能というわけではありません。メリットの裏返しともいえるデメリットが存在するため、利用する際には注意が必要です。

障害物に弱く通信距離が短い

5GHzの電波は、2.4GHzに比べて直進性が高いという性質を持っています。これは、電波が障害物を回り込みにくく、壁や床、家具、さらには閉めたドアなどによって遮られやすいことを意味します。

そのため、Wi-Fiルーターが設置されている部屋では非常に快適でも、壁を1枚隔てただけで急に電波が弱くなったり、接続が不安定になったりすることがあります。通信できる距離も2.4GHzに比べて短い傾向があるため、ルーターから離れた場所で利用するには不向きな場合があります。

古い機器では対応していない場合がある

5GHzは比較的新しい規格であるため、数年前に購入したパソコンやスマートフォン、タブレット、ゲーム機など、一部の古いデバイスでは対応していないことがあります。また、コストを抑えたIoT家電なども2.4GHzのみの対応となっている製品が少なくありません。

せっかく高性能なWi-Fiルーターを用意しても、接続したいデバイス側が5GHzに対応していなければ、その恩恵を受けることはできません。利用したい機器が5GHzに対応しているか、事前に確認することが大切です。

2.4GHzと5GHzを上手に使い分けるポイント

それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、これら2つの周波数帯を上手に使い分けることが、快適なWi-Fi環境を構築する鍵となります。ここでは3つのポイントに分けて解説します。

利用場所や部屋の広さに応じた選択

まず考えるべきは、Wi-Fiを利用する場所です。Wi-Fiルーターと同じ部屋やすぐ隣の部屋で使うのであれば、障害物の影響を受けにくいため、5GHzがおすすめです。高速通信のメリットを最大限に享受できます。

一方で、ルーターから離れた部屋や、階数の違う部屋で利用する場合は、障害物に強い2.4GHzの方が安定して接続できる可能性が高いです。間取りや家の広さに合わせて、電波の届きやすさを優先するか、速度を優先するかを判断しましょう。

接続する機器の種類や用途で判断する

次に、何を接続して何をするのか、という用途で使い分ける方法です。オンラインゲームや4K動画の視聴、ビデオ会議など、通信速度と安定性が重要になる作業は5GHzに接続しましょう。

対して、メールのチェックやニュースサイトの閲覧、SNSの更新といった、それほど速度を必要としない作業であれば2.4GHzで十分です。また、スマートスピーカーやスマート照明などのIoT家電は、消費電力が少なく安定した接続が求められるため、2.4GHzに接続するのが一般的です。

Wi-Fiルーターの設置場所も考慮する

5GHzの「障害物に弱い」というデメリットは、Wi-Fiルーターの設置場所を工夫することで、ある程度カバーできます。家全体の通信環境を改善するためには、ルーターをできるだけ家の中心に置き、床から1~2mほどの高さで、周りに障害物がない場所に設置するのが理想です。

棚の奥やテレビの裏などは避け、見通しの良い場所に置くことで、5GHzの電波もより遠くまで届きやすくなります。

Wi-Fiルーターで周波数帯を確認・設定する方法

実際に周波数帯を使い分けるために、その確認方法と設定方法を知っておきましょう。多くの場合は簡単な操作で切り替えが可能です。

SSID(ネットワーク名)での簡単な見分け方

最も簡単な確認方法は、スマートフォンやPCのWi-Fi設定画面を見ることです。多くの場合、Wi-Fiルーターのネットワーク名(SSID)で2.4GHzと5GHzを区別できるようになっています。

例えば、SSIDの末尾に「-G」や「-2G」が付いているものが2.4GHz、「-A」や「-5G」が付いているものが5GHzであることが一般的です。この表示ルールはルーターのメーカーによって異なりますが、どちらか一方に接続することで、使用する周波数帯を選択できます。

Wi-Fiルーターの設定画面での切り替え手順

SSIDが分かれていない場合や、より詳細な設定を行いたい場合は、Wi-Fiルーターの設定画面にアクセスします。一般的な手順は、ブラウザのアドレスバーにルーターのIPアドレス(例: 192.168.1.1など)を入力し、ログインIDとパスワードで設定画面に入ります。

設定画面内の「無線LAN設定」や「ワイヤレス設定」といった項目から、2.4GHzと5GHzのそれぞれの設定を個別に変更したり、SSIDを分けたりすることが可能です。詳しい手順はルーターの取扱説明書やメーカーの公式サイトで確認してください。

バンドステアリング機能とは何か

最近のWi-Fiルーターには、「バンドステアリング」という便利な機能が搭載されているものが増えています。これは、Wi-Fiルーター側が接続するデバイスの性能や電波状況を判断し、自動的に最適な周波数帯(2.4GHzまたは5GHz)へ接続を切り替えてくれる機能です。

この機能が有効になっていれば、利用者は周波数帯を意識する必要がなく、常に最適な環境で通信できます。SSIDが1つしか表示されない場合は、このバンドステアリング機能が働いている可能性があります。

こんな時はどっち?利用シーン別おすすめ周波数帯

最後に、具体的な利用シーンを想定して、どちらの周波数帯を選ぶべきかを表にまとめました。迷った時の参考にしてください。

オンラインゲームや高画質動画視聴の場合

一瞬の遅延も許されないオンラインゲームや、コマ落ちせずに楽しみたい高画質動画の視聴では、通信速度と安定性が最も重要です。迷わず「5GHz」を選択しましょう。電波干渉が少なく、高速通信が可能な5GHzは、これらの用途に最適です。

広い家や壁の多い部屋で使う場合

Wi-Fiルーターから離れた寝室や書斎、階が違う子供部屋など、壁や床といった障害物が多い環境で利用する場合は、電波の届きやすさを優先すべきです。障害物に強い「2.4GHz」が適しています。

複数のIoT家電を接続する場合

スマートスピーカーやネットワークカメラ、スマートリモコンなど、複数のIoT家電を接続する場合は「2.4GHz」が基本となります。これらの機器は高速通信を必要とせず、2.4GHzにしか対応していない製品も多いためです。

|

利用シーン |

おすすめの周波数帯 |

選ぶ理由 |

|

オンラインゲーム、4K動画視聴、ビデオ会議 |

5GHz |

速度と安定性が最優先されるため。 |

|

ルーターから離れた部屋での利用 |

2.4GHz |

障害物に強く、電波が届きやすいため。 |

|

Webサイト閲覧、SNS、メールチェック |

どちらでも可(近いなら5GHz) |

どちらでも快適に利用できるが、安定性を求めるなら5GHzがベター。 |

|

複数のIoT家電(スマート家電)を接続 |

2.4GHz |

対応機器が多く、安定した接続が維持しやすいため。 |

|

電子レンジの近くでインターネットを使う |

5GHz |

2.4GHzは電子レンジの電波と干渉してしまうため。 |

Wi-Fiの新たな選択肢「6GHz」(Wi-Fi 6E/7)とは?

2.4GHzと5GHzに続き、Wi-Fiの新たな選択肢として「6GHz」帯が登場しています。これは「Wi-Fi 6E」や最新規格の「Wi-Fi 7」で利用できるようになった、全く新しい周波数帯です。

6GHz帯の最大の特徴は、5GHzをさらに上回る高速・低遅延な通信と、圧倒的な安定性です。これまでWi-Fiに使われていなかった新しい周波数帯のため、他の電波との干渉がほとんどありません。道路に例えるなら、開通したばかりで車が全く走っていない専用スーパーハイウェイのようなイメージです。

ただし、5GHz以上に直進性が強く障害物に弱いこと、そして「Wi-Fi 6E」や「Wi-Fi 7」に対応した最新のルーターと、スマートフォンやPCなどの対応機器がなければ利用できないという注意点があります。

まだ普及の途上ではありますが、最高のパフォーマンスを求めるなら、将来性を見据えて6GHz帯への対応も視野に入れると良いでしょう。

まとめ

Wi-Fiの2.4GHzと5GHz、そして最新の6GHzは、それぞれに長所と短所があり、どれか一つが絶対的に優れているわけではありません。障害物に強く広範囲をカバーする「2.4GHz」、高速で安定している「5GHz」、そして次世代の超高速通信を実現する「6GHz」、これらの特徴を理解することが重要です。

そして、これらのWi-Fi規格の性能を最大限に引き出すためには、大元となる光回線そのものが高速かつ安定していることが不可欠です。

光回線『メガ・エッグ』は、最大概ね10Gbpsの提供もしており、最新の「Wi-Fi 7(6GHz)」に対応した高機能Wi-Fiルータのレンタルを行っております。本記事で解説した周波数帯の知識を活かし、メガ・エッグの高速光回線と高性能ルーターを組み合わせることで、オンラインゲームから高画質動画、テレワークまで、あらゆるシーンでストレスフリーなインターネット環境を構築できます。

中国地方にお住まいの方は、この機会にご自身のWi-Fi環境を見直し、『メガ・エッグ』でワンランク上の快適なデジタルライフを始めてみませんか。